以夏为题写一篇作文500字【一】

回到家后,我立刻给它们换了一间漂亮的新房子——一个特制的塑料盒。蓝色的屋顶,顶上还有一个天窗,四周都是透明的塑料玻璃,还有透气的小孔,保证它们随时都能呼吸新鲜空气。为了照顾好这些小家伙,我还给它们专门采摘了一些新鲜的青草和花朵,保证它们吃饱喝足。

在这群蜗牛里有一只特别大的,我给它取名叫大蜗。其他小蜗牛爬的慢吞吞的,可大蜗却是动作快许多。

早上的时候,大蜗特别爱爬到天窗上。当睡觉时,小蜗牛们都睡在房子的底部,有的`把树叶当做被子钻了进去,有的把花草当做毛毯躺在上面。可大蜗却与众不同,它偏偏要爬到房顶上睡觉。

最有趣的是,有一次我想捉弄大蜗。趁着它在房顶上轻轻地打着呼噜,呼呼大睡的时候,悄悄地打开天窗,把它跟小蜗牛放在一起。等它懒洋洋醒来时,先伸出细细的触角,再伸出头左顾右盼,好像感到莫名其妙:“咦!明明刚才我在房顶,怎么现在跟这些小家伙在一起了?”

就在这时,大蜗发现个头最小的小小蜗爬到了自己的背上,这下子大蜗火冒三丈,好像很不耐烦,于是狠狠地翻了个身,好像在说:“你这个小东西,我本来就很生气了,你还敢爬到我背上,真是无法无天。”

小小蜗被甩了下来。因为受了惊吓,它像一个胆怯的小姑娘,立刻把头和触角缩进了小小的壳里,再也不出来了。

过了一会儿,大蜗好像知道自己错了,把触角伸到小小蜗的壳里,好像在向小妹妹道歉。小小蜗这才慢慢伸出触角,爬到了大蜗的面前,轻轻地碰了碰大蜗的头,好像在说:“没关系!我会原谅你的。”就这样,大蜗不再嫌弃小小蜗,并且成为了好朋友。

看着这些小家伙亲如一家,我真高兴。

以夏为题写一篇作文500字【二】

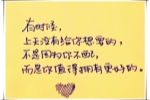

这是个带有一点泠气的雨后午后,我在收拾房间的时候,看到了一封信,想起了几个人。

很久没有跟他联系了,我记得是在无聊时加上他的,自我介绍是:喜欢上海的陌生人。然后在某次通宵时慢慢地变熟悉,然后也慢慢变陌生了。他带给了我一些惊喜,尽管只是网友。很多东西都忘了,请原谅,若不是看了这封信我甚至忘了他。我没有想到竞跟他聊到这种地步。我清晰地记得收到他信的那天,课间操的时间,信封里是用纸带扎好的一叠,是十张,很白的纸,我是惊讶的,也为他的文彩。是那种洒脱的局外人,给人以华实的感觉。再后来,我怎么收拾也不能始这封信回复收到时的平整。我第一次叫一个人哥,不是哥哥,是哥,因为我真被感动了……

那还是高一末期高二开始的时候,在写《梦殇》,我已经忘了自己曾动过笔了,那封信的下面压着的便是《梦殇》的初稿,最后一句是(历时十五天,一万五千字)我至今最喜爱的也是这本了。我曾说给他看,却在抄完的瞬间心疼得不得了。所以,那个故事没有读者。

其实是有的,是凌宇,我的本至今还在凌宇那里。只是,我不知道他到底看了没有。我想起的第二个人是凌宇。高一圣诞节时在给他祝福的同时听到他说的:我有东西想给你看。是他的日记,他流浪的梦。而后我们交谈过很多次大多是信,我忘了内容,仅收藏了感动,我记得他的一句「我向来在地狱呆久了,不想拉个人进来,何况是你」我没有赞同,亦没反驳。

自己的语言一向单薄,像青春华年一样的单薄……一直都在写着不知所云的文字伤感和梦想,只温暖了自己……总于暮色四合里忆起冗长的曾经,微蹙的只是一弯眉……

蒲公英的约定,我和凌宇互传的.那本日记本,最后的一段话结束在他成年那天,我已经忘了,是他成年的感叹以及我的祝福。因该是诗意兴浓的,但也忘了,我知道的只是这是我十七八年来最真诚的祝福。

我想起的第三个人,我说清对她感觉,我总是轻易地忘了她却是认识十六七的朋友,那首《成年礼札》是写给她的,实在话,我并没有花太多的时间去创作歌词,动了念头后几个小时的时间就改好了,花费了一天的时间也随意把吉它乱配好了,唱完的那瞬间竞哭了,有些说不上的情愫涌上来,我不知道为什么,只是想哭……

岁月的光,透过年华的影,投下我们紧紧依靠的身影。

我的十八岁生日,我过得很潦倒,却也很开心,只是我仍是觉得少了一点什么,但一直也没有想起。现在,我记起了,是少了一张写满纸的祝福,尽管我知道,礼物是有了,祝福也不少,但独独少了像以前一样大片大片的信。我知道她们都忙,可还是失落。分开一年,三年,甚至六七年了,我们都渐渐失去了那份默契,不是不想说,而是找不到话说。

岁月的潮,漫过生活的沙堡,留下的是满目惊心的平坦……时光奇妙得让人觉得不可思异,却又理顺成章。

你瞧,这是一年多前在《梦殇》里写的,若不是昨天看了,又怎能记得?

窗外是依旧的潮湿雨天,尽管昨晚的雪很美……